甲状腺ホルモン検査の勧め

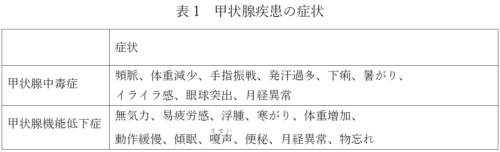

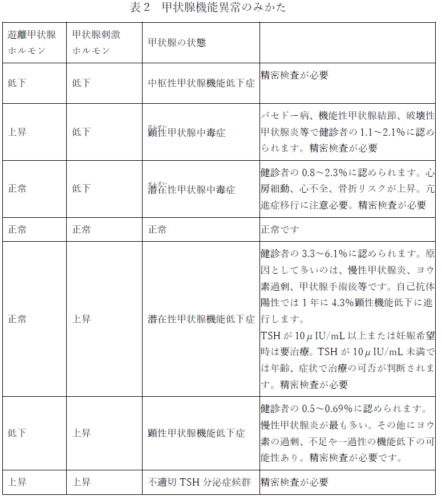

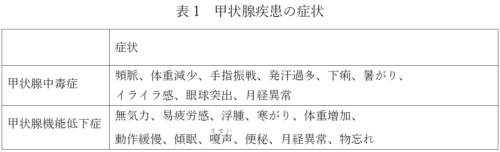

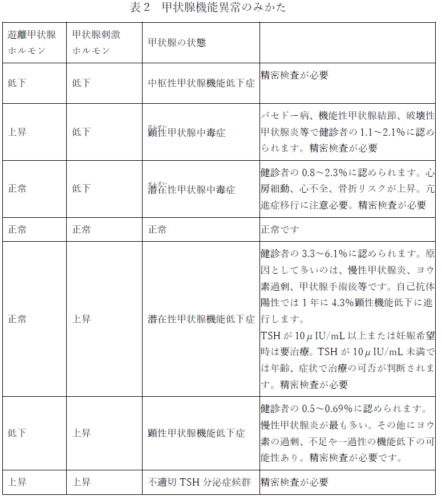

甲状腺は前頸部にある蝶の形をした臓器で、身体全体の代謝や成長に関係した甲状腺ホルモンT3、T4を分泌する重要な働きをしています。甲状腺ホルモンが増加した機能亢進症(こうしんしょう)では、体重減少、頻脈、発汗増加の症状を、機能低下症では無気力、易(い)疲労感(ひろうかん)、浮腫、寒がり、体重増加、記憶力低下、不妊、流産などの症状を呈(てい)しますが気づかれにくいこともあります。人間ドックでの検査では約10%に機能異常が発見されると報告されています。機能低下で最も多い慢性甲状腺炎(橋本病)は女性で10人に1人、男性で40人に1人と言われています。機能亢進症(バセドー病)は1000人あたり0.2~3.2人と言われています。甲状腺中毒症では命に関わる甲状腺クリーゼとよばれる状態を起こすこともあります。人間ドックでは下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)と甲状腺から分泌される遊離T3と遊離T4のホルモンの3種類を測定し診断します。健診で甲状腺腫を指摘されている方、甲状腺機能異常が疑われる症状のある方、家族に甲状腺疾患のある方、妊娠を希望されている方は是非検査をしてください。

厚生連滑川健康管理センターでは、健診時に甲状腺ホルモン検査をオプションで検査(令和7年4月開始・当日申込可能)できますので是非ご利用ください。

令和7年4月より3つのオプション検査を新たに開始しました。

追加となったオプション検査の料金は下記のとおりとなります。

高血圧の予防には塩分摂取を一日6g未満、ナトカリ比2未満に

収縮期血圧140mmHg以上かつ、または拡張期血圧90mmHg以上であれば高血圧と診断されます。しかし、120/80mmHgを超えるほど脳心血管病、慢性腎臓病などの死亡リスクが高くなる事が知られています。また、我が国での脳心血管血管死亡の50%が120/80mmHgを超える血圧高値によるとされています。この様に血圧を管理することは非常に大事ですが、我が国の高血圧患者数は4,300万人でその多くが管理不良であると推定されています。

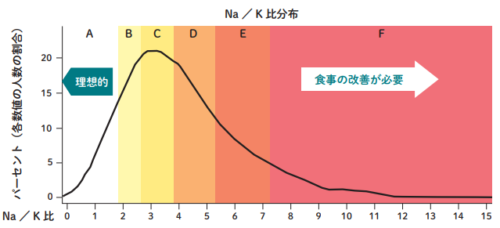

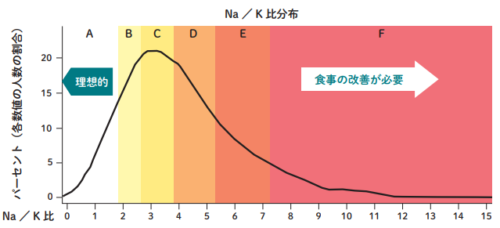

ナトリウム(食塩)の過剰摂取が血圧上昇と関連があることは、多くの研究によって明らかにされています。食塩摂取量を 1 g/日減らすと収縮期血圧で約 1mmHg 強の降圧が期待でき、また、25~30%の減塩により長期の循環器疾患リスクが 30%低下したことが報告されています。2025年度日本人の食事摂取基準では実現可能性を判断して、目標食塩摂取量を男性7.5g/日、女性6.5g/日としています。しかし世界保健機関(WHO)は,世界の人の減塩目標を5gにしました。また日本高血圧学会も、脳心血管疾患予防の観点より食塩摂取量6g/日未満を強く推奨しています。

一方、野菜や果物に多く含まれるカリウムは容量依存的に血圧を下げる効果が確認されており、WHOでは3.5g/日以上の摂取を推奨しています。2025年度日本人の食事摂取基準ではカリウム男性3.0g/日以上、女性2.6g/日以上の摂取を目安量としています。しかし、慢性腎臓病のある方は、カリウムが制限されますので主治医と相談が必要です。また近年、尿ナトリウム/カリウム比がナトリウム、カリウム単独より高血圧と関連している事も報告され、尿ナトリウム/カリウム比は至適目標として2未満、実現可能目標として4未満が推奨されています。

厚生連滑川健康管理センターでは、健診時に検尿で一日塩分、カリウム摂取量、尿ナトリウム/カリウム比をオプションで検査(令和7年4月開始・当日申込可能)できますので是非ご利用ください。

新年あけましておめでとうございます。

令和6年は能登半島地震が元日に発生し、不安な幕開けとなりました。5類感染症になった新型コロナウイルス感染症は、沈静化することを願っていましたが、令和6年になってもセンターはコロナ禍の影響を受け、現在もその対応に苦慮しています。

一方、昨年はセンター独自の理念・基本方針を定めることができ、これに沿ったセンター運営を始めることができるようになりました。また今年度から開始した「もの忘れ健診」が滑川市の高齢者MCI検診に採用され、滑川市そして滑川市医師会と協力し、新たな事業を始めることができました。

このように昨年は、困難な年ではありましたが、新しくチャレンジすることができた年でもありました。今年も「安心」をキーワードに活動し、受診者皆様の健康づくりに貢献したいと思いますので皆様の益々のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

厚生連滑川健康管理センター

所長 山本正和

滑川市は、今年11月から高齢者MCI検診を開始しました。この検診は、認知症前段階のMCI(軽度認知障害)を早期に発見するものです。

当センターでも毎週月曜日午後に予約制で実施しています。もの忘れなど認知症が気になるようになった市民の方は、是非、この検診をご利用ください。

(詳しくは、滑川市のホームページ(https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/28/4/8004.html)をご参照ください。)

当センターの理念・基本方針・受診者さまの権利・受診者さまの責務を以下のごとく決定しましたのでお知らせいたします。

「理念」

みなさまが健康長寿で、安心していただけるよう支援する健康管理センターを目指します

「基本方針」

地域住民および農家組合員の健康維持・増進に努めます

安全で信頼性の高い健診を行い、疾病の予防・早期発見に努めます

個人を尊重し、個人にあった健診に努めます

職員の専門性を高め、知識・技術の研鑽に努めます

「受診者さまの権利」

個人の尊厳が守られる権利があります

プライバシーが保障される権利があります

適切な情報と説明を受ける権利があります

適切な健診を受ける権利があります

自ら健診内容を選択し、決定する権利があります

「受診者さまの責務」

的確な健診結果を得るために、自身の健康や疾病に関する情報を提供してください

全ての受診者さまが安心して健診を受けられるよう配慮してください

職員が適切に業務を行えるよう協力してください

今後、当センターはこの理念に沿い、受診者さまが健康長寿になられますよう、また健診を受けて安心して日常生活を送っていただけるよう努力してまいります。

滑川健康管理センター所長

山本正和

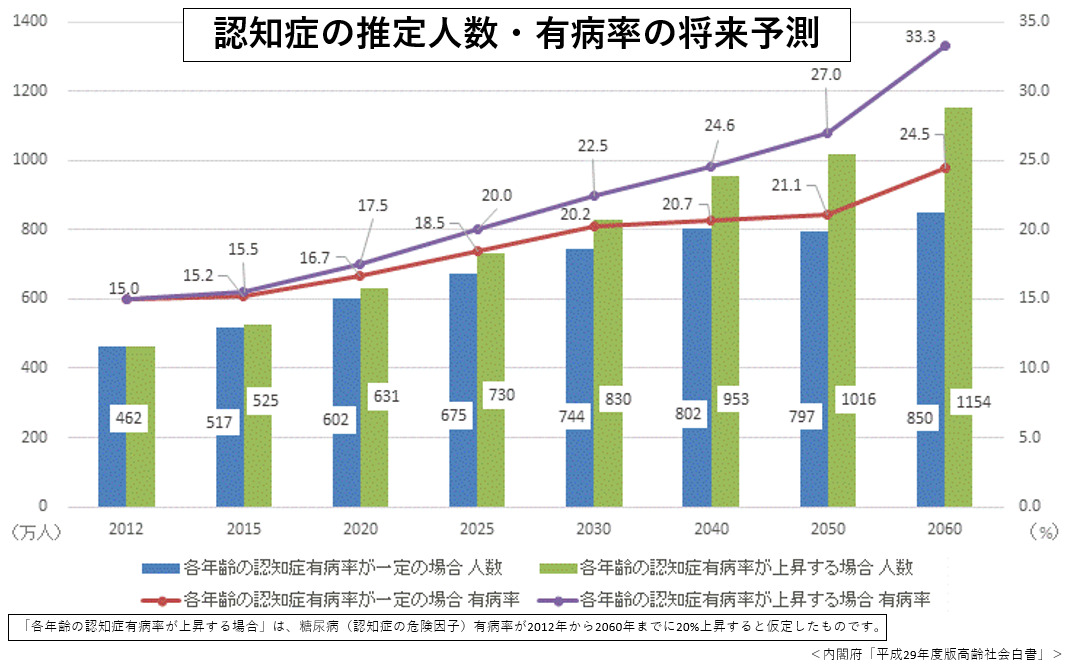

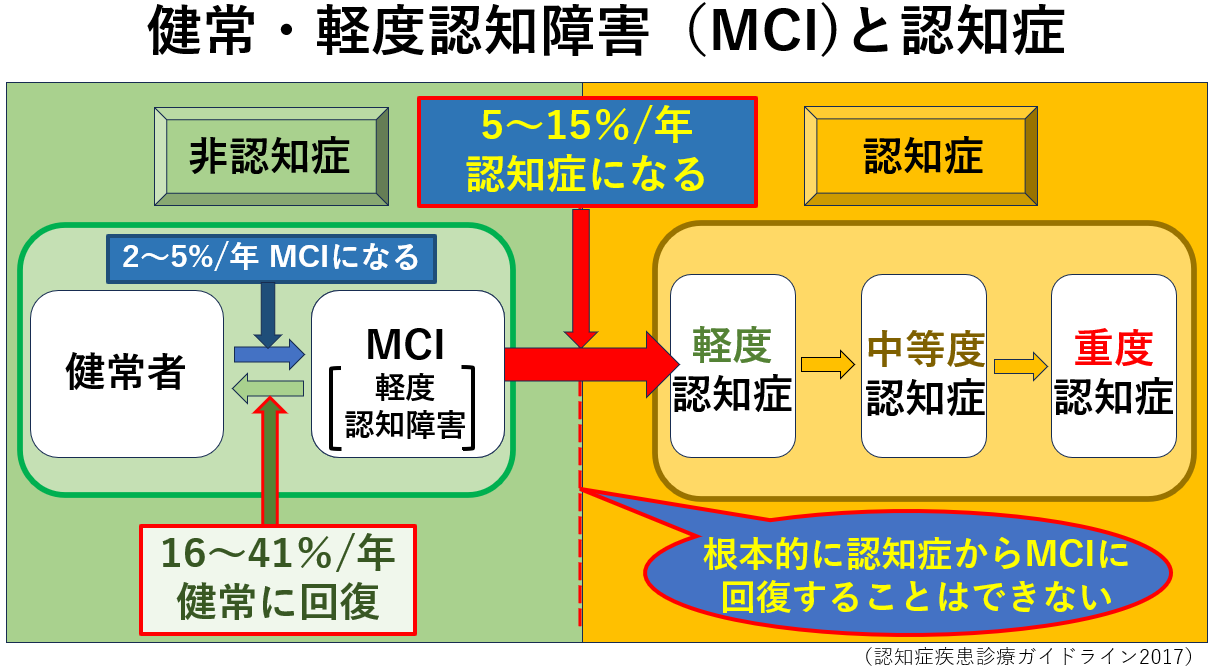

前回、ホームページで認知症について解説しました。要約すると以下の通りです。①現在、多くの人が認知症に罹患しており、今後も増えることが予想されている。②健常から軽度認知障害(MCI)を経て認知症へ進む。③MCIは、認知症の前段階だが、健常に回復する人もいる。④認知症を予防するためにはMCIの状態を早期に診断し、健常に回復できるように対処することが重要である。

上記のようなことから厚生連滑川健康管理センターでは、主に軽度認知障害(MCI)の方を早期に発見し、状態を改善していただくために「もの忘れ健診」を今年4月から実施することにしました。

「もの忘れ健診」で異常が認められれば専門医による診察が必要です。MCIの診断には、医師がいろいろ質問し、正しく答えられるかを診るだけではなく、回答の内容や反応などを含めて診断しますが、「もの忘れ健診」自体は、約10分程度の質問に答えるだけのもので負担の少ない健診です。

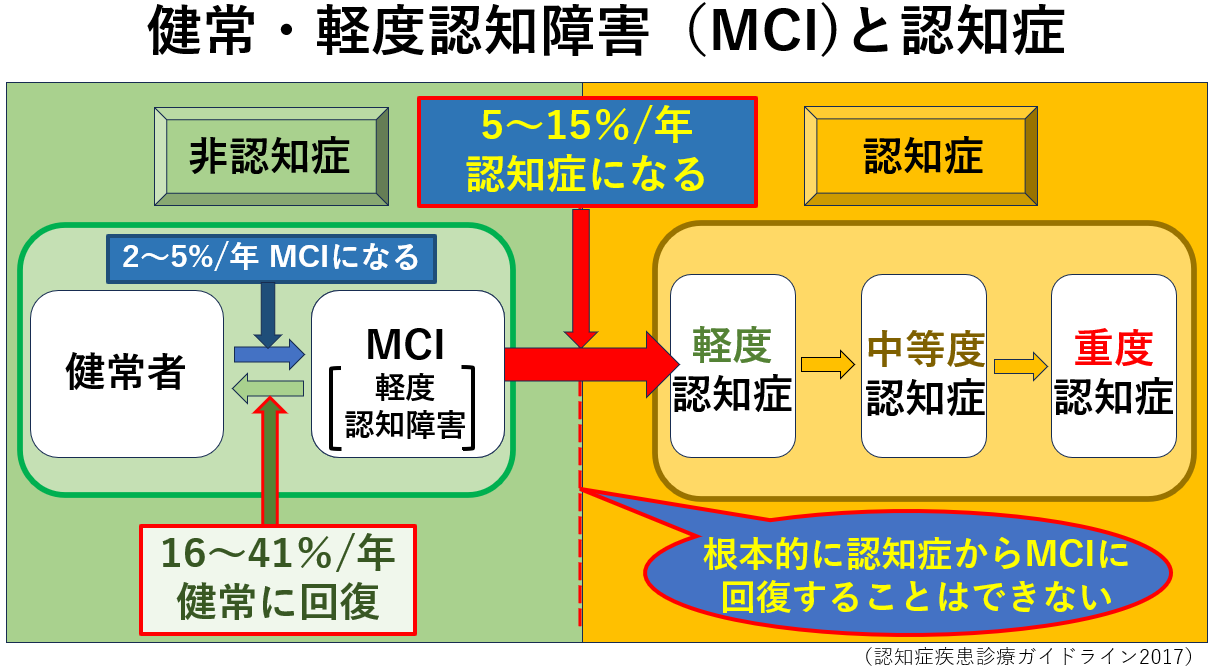

どのような病気でも早期発見が大切です。MCIと診断された人のうち、1年で5~15%の方が認知症に移行するが、1年で16~41%の方が健常に回復することも報告されています。MCIの状態を早期に発見し、適切に対処することで認知症になることを防げる可能性があります。

「もの忘れが気になってきた」「料理の手順が分からなくなってきた」「最近、仕事の失敗が多くなってきた」など少しでも認知症が心配になってきた方は気軽に「もの忘れ健診」を受けられることをお勧めします。この「もの忘れ健診」が軽度認知障害(MCI)や認知症を早期発見し、認知症の発症・重症化を防ぐ契機になればいいと考えています。

参照:

内閣府「平成29年度版高齢社会白書」

認知症疾患診療ガイドライン2017

厚生連滑川健康管理センター

山本正和

昨年6月に認知症基本法が成立し、令和6年1月1日から施行されました。

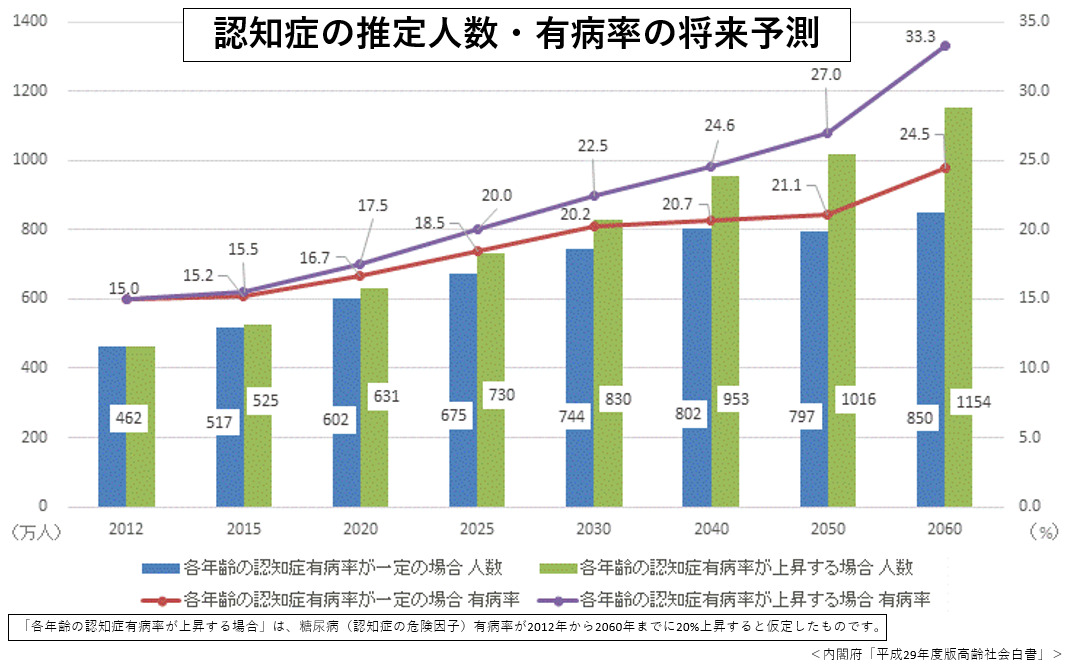

認知症は、高齢化が進む我が国では、喫緊の課題です。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、65歳以上の認知症患者数は2020年に約602万人、2025年には約675万人と5.4人に1人程度(有病率18.5%)が認知症になると予想されています(図1)。また認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)も約20%罹患していると報告されています。

(図1)

厚生労働省によれば認知症とは、「いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態(およそ6ヵ月以上継続)を指します」としています。認知症は病名ではなく、そのような状態を言い、日常や社会生活に支障がない場合は認知症と診断されません。

認知症は、健常からMCIを経て認知症に移行します。MCIは認知症ではありませんが、認知症直前の状態です。図2に示すように年5~15%の方がMCIの状態から認知症に移行します。一方、健常に回復する方も年16~41%いると考えられています。しかしアルツハイマー病などで認知症の状態になってしまった場合、根本的にはMCIへ戻ることは現在の医療では困難であると考えられています。MCIから認知症に進まないようにするため種々の試みがなされており、MCIの状態を早期に診断し、健常に回復できるように対処することが重要です。

(図2)

参照:

内閣府「平成29年度版高齢社会白書」

認知症疾患診療ガイドライン2017

厚生連滑川健康管理センター

山本正和